대만이 중요한 지정학적, 경제적 이유

1. 아시아-태평양 지정학과 대만

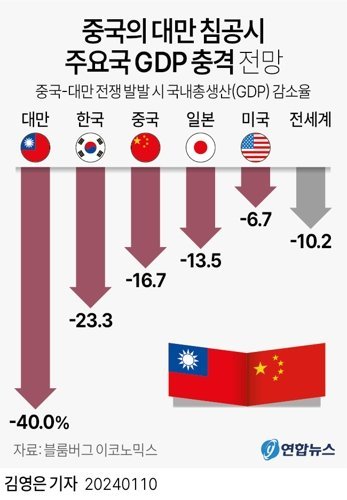

경제적 측면에서 대만과 그 주변의 해공역은 인도양에서 남중국해 또는 동중국해를 거쳐서 태평양으로 나아가려는 선박 및 항공기가 반드시 통과해야 하는 핵심 항로에 해당하며, 이들의 아전 여부와 직결되는 위치를 점유하고 있다. 대만 주변을 경유하는 민간 상선, 항공기가 매일 800~900대에 이른다는 것은 그 단적인 사례다. 한국과 일본, 중국, 그리고 다수의 동남아시아 국가들이 사용하는 주요 해상교통로 역시 대만과 주변 해공역의 안전 여부와 결코 무관하지 않다. 한국, 일본으로 수송되는 석유의 70% 이상이 대만과 필리핀 사이의 바시 해협과 대만해협을 경유하고 있을 정도다.

군사적 측면에서도 대만의 지리적 위치는 매우 중요하다. 대만 동부 해안을 통해 연결되는 서태평양 해역 내에는 미국령 괌, 마리아나 제도(사이판, 티니안 섬 포함)가 들어 있다. 이들은 지난 1898년의 미국-스페인 전쟁에서 미국이 승리한 이후 전통적으로 미 해군의 관할해역이었으며, 특히 괌은 태평양 내에서도 미 해공군의 대표적인 주력기지 역할을 하고 있다. 그리고 미국의 해공군력이 동아시아와 인도양, 혹은 아랍 지역으로 증원되기 위해 최우선적으로 통과해야 하는 관문, 입무에 해당하는 것도 바로 서태평양이다. 따라서 대만과 주변 해공역에서의 안정 문제는 "동아시아 지역의 균형자"를 자처하는 미국이 서태평양으로의 구사력 투입을 원활하게 수행할 수 있느냐의 여부를 좌우하고 있는 것이다.

2. 침몰하지 않는 항공모함

요컨대 대만은 동아시아 지역에서 일본과 더불어, "심장지역"에 해당하는 중국 본토를 견제하기 위한 "해안 도서지역"의 기능을 담당하는 지정학적 가치를 갖는다. 특히 대만은 중국 본토에서 불과 약 180km 이내에 위치하고 있으므로 중국의 정치, 군사적 영향력이 대륙을 넘어 태평양을 비롯한 대양으로 확대되는 것을 직접적으로 저지, 견제하는 데 적합한 것이다. 이른바 "침몰하지 않는 항공모함"이라고 할 수 있다.

그 반대로 만약 대만이 중국의 점령, 지배 아래에 놓인다면, 중국은 대륙과 자국 연안해역을 넘어서 태평양을 비롯한 대양으로의 정치, 군사적인 세력 팽창을 추구할 수 있는 발판을 얻게 될 것이다. 이러한 시각은 중국 내부의 문헌에서도 드러나고 있다.

"만약 대만이 조국의 품으로 돌아오지않는다면, 중국은 외부세계로 진출하는 데 큰 장애가 생길 것이며, 그로 인해 바다에서의 국가역량을 충분히 발전 및 활용하지 못할 뿐만 아니라, 스스로의 힘을 외부로 확대시키는 데 심각한 제약을 받게 될 것이다. 이 경우 중국은 "해상봉쇄" 상태의 국가로 전락한다."

-원종롄 상장, 중국 군사과학원 정치위원, <대공보>, 2005년 3월 10일자 중에서

"대만을 손에 넣는다면, 태평양은 중국이 동쪽으로 나아갈 수 있도록 해주는 관문이 될 것이다. 대만의 전략적인 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다."

-<해방군보>, 2004년 1월 2일자 중에서

대만이 중국의 일개 지역 및 영토로 편입되어 군사기지화될 경우, 중국은 동중국해와 남중국해, 그리고 서태평양을 향하여 전방위적으로 해공군력을 투입할 수 있는 거점을 차지하는 효과를 기대할 수 있다. 그 결과 북쪽으로는 오키나와를 비롯한 일본 남서부 해역, 남쪽으로는 동남아시아 주변해역, 그리고 동쪽으로는 서태평양 일대가 중국의 군사적인 영향권 아래에 놓일 것이다. 이는 해당 수역을 경유하는 각국의 해상 교통로, 특히 한국과 일본, 동남아시아 국가들의 해상운송이 중국 해공군의 활동에 따른 직접적인 봉쇄 및 차단 위협에 노출될 수 있음을 뜻한다. 아울러 동아시아 지역으로의 미국 군사력 투입도 이전보다 강화된 중국의 군사적인 견제, 저지에 직면할 수밖에 없다.

이처럼 중국이 대만을 병합함으로써 얻는 지정학적 효과는 주변 동아시아 국가들을 압도하는 동시에, 그동안 미국이 차지해온 역내 세력우위와 영향력을 현저하게 약화시키는 결과로 이어질 수 있다. 동아시아 지역내에서 중국의 정치, 경제, 군사상의 지역 패권을 보장함과 동시에, 미국에 대한 세력전이를 촉발시키는 계기를 마련하기에 충분하다. 요컨대 중국과 대만 양안의 군사력 균형, 그리고 이에 따른 대만해협의 정치, 군사적인 안정 여부는 동아시아에서 중국의 지역 패권 및 세력전이가 현실화되느냐를 판가름하는 시금석이 될 것이다.

3. 미국의 대 중국 견제에서 대만의 가치

그렇다면 미국의 대(對)중국 견제에서 대만은 어떠한 가치를 갖는가? 첫째, 지리적인 거점으로서의 가치다. 앞서 설명했듯이, 대만과 중국 본토는 불과 200km 미만의 거리에 위치하고 있다. 동아시아․태평양 지역에서 미국의 동맹국인 한국, 일본, 호주보다도 가깝다. 무엇보다 대만은 북쪽으로 오키나와를 비롯한 일본 서남부 해역, 남쪽으로 동남아시아 주변해역, 그리고 동쪽으로 서태평양 일대와 연결되는 위치를 차지한다. 미국으로서는 동아시아와 인도양, 혹은 아랍 지역으로의 해․공군력 증원을 위한 관문을 확보하고, 괌과 마리아나 제도를 비롯한 서태평양 일대의 주요 군사기지들에 대한 효과적인 방어를 보장하는 동시에, 중국의 정치․군사적 영향력이 자국 영토를 위시한 대륙을 넘어 주변 해양지역으로까지 확대되는 것을 저지하기 위해 ‘중국의 지배로부터 자유로운 정치적 실체’로서 대만의 존속을 필요로 하는 입장이다.

둘째, 동아시아 지역에서 대만이 갖는 정치․이념적인 상징성에 따른 가치도 무시할 수 없다. 대만은 미국의 동맹국인 한국, 일본과 더불어 동아시아에서 정치적 민주주의, 그리고 자유 시장경제의 동시 발전을 이룩한 대표적인 사례다. 이는 60년 동안 계속되고 있는 공산당의 1당 지배체체, 1989년 6월의 천안문 유혈진압 사태로 대표되는 인권 문제로 미국과의 갈등이 지속되고 있는 중국 본토와 극명한 대조를 이룬다. 말하자면 미국은 동아시아 지역의 대표적 민주주의 일원을 방어, 지원한다는 도의적인 책임과 더불어, 대만의 존재가 “중국에서도 민주주의가 가능하다.”는 점을 입증하는 상징으로서 중국에 대한 정치․외교적 압력수단의 역할을 해주리라고 기대하는 것이다.

물론 미국은 지난 1979년 중국과 외교관계를 수립하기 위해 대만과는 단교했기 때문에 한국, 일본과 같은 군사동맹 수준의 공식적인 안보․방위공약을 제공할 수 없다. 그 대신 미국은 중국과의 국교수립 직후에 제정된 『대만관계법』을 통해, 비공식적으로 대만에 일정 수준의 외교․군사적인 지원을 제공할 수 있도록 하고 있다.『대만관계법』의 핵심 조항이라고 할 수 있는 제2조에 “비평화적인 수단에 의해 대만의 장래를 결정하려는 어떠한 시도도 서태평양 지역의 평화와 안전에 관한 위협인 동시에 미국에 대한 중대한 우려사항으로 규정한다”, “대만인들의 안보, 사회,경제체제를 위태롭게 할 수 있는 무력 및 여타의 강압적 수단에 맞설 수 있는 미국의 능력을 유지한다”, 그리고 “대만이 자체 방어능력을 유지하는 데 충분한 방위물자 및 용역을 제공한다.”등의 내용을 명시한 것이 그 본보기다.

출처: 중국 대만의 군사력 균형과 동아시아 지역질서, 김재엽 저, 북코리아, 2012년, 153~155, 220~221쪽

요약

1. 한국, 일본으로 수송되는 석유 대부분이 저 대만 근처로 지나서 오는 중요한 무역로

2. 중국이 대만을 먹으면 중국은 남중국해, 동중국해, 태평양에서 더욱 활개 치며 다닐 수 있음